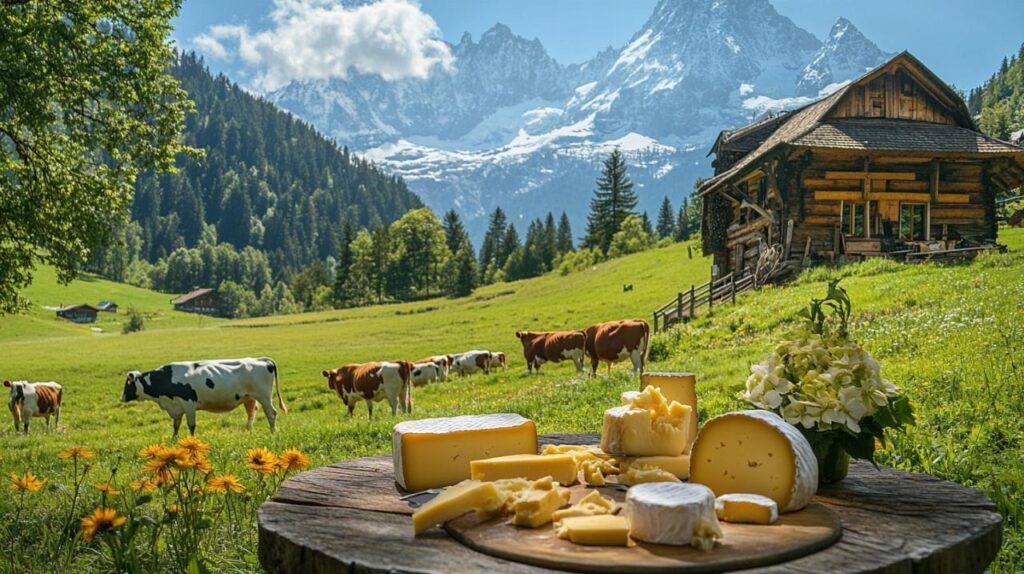

Nichées au cœur des montagnes françaises, les traditions fromagères constituent un patrimoine culturel et gastronomique d’une richesse exceptionnelle. Ces savoir-faire ancestraux, transmis de génération en génération, offrent aux visiteurs une immersion authentique dans les terroirs montagnards. Découvrez comment un séjour en altitude peut devenir une véritable aventure gustative à travers des fromages d’exception et des rencontres inoubliables avec ceux qui perpétuent ces traditions séculaires.

Les fromages emblématiques des Alpes françaises

Les Alpes françaises sont le berceau de nombreux fromages d’exception, dont la réputation dépasse largement nos frontières. Cette région montagneuse, avec ses alpages verdoyants et son climat particulier, offre des conditions idéales pour l’élevage et la production laitière. La Savoie, notamment, peut s’enorgueillir d’une tradition fromagère remontant au 11ᵉ siècle, avec pas moins de 5 AOP et 2 IGP qui témoignent de l’excellence de son terroir. Parmi ces trésors gustatifs, on trouve particulièrement le fromage à raclette fumé de savoie qui séduit par ses notes boisées et son onctuosité incomparable lors des repas conviviaux d’hiver. Ce fromage, particulièrement apprécié pour sa capacité à fondre tout en conservant ses arômes complexes, représente parfaitement la diversité des saveurs alpines.

La fabrication traditionnelle du Beaufort et du Reblochon

Le Beaufort, surnommé le « Prince des Gruyères », est emblématique du savoir-faire fromager alpin. Sa fabrication, qui suit un processus rigoureux défini par son AOC depuis 1968, commence dès la traite des vaches de race Tarine ou Abondance. Le lait cru entier est travaillé dans d’imposantes cuves en cuivre avant d’être pressé dans des moules spécifiques qui lui confèrent sa forme caractéristique. L’affinage, qui dure au minimum 5 mois, peut se prolonger jusqu’à 12 mois pour le Beaufort d’été, ou encore davantage pour le prestigieux Chalet d’Alpage, produit uniquement pendant les cent jours d’estive en altitude. Ce dernier, limité à environ 400 tonnes annuelles, est particulièrement recherché pour ses arômes complexes et sa texture incomparable.

Quant au Reblochon de Savoie, son histoire est intimement liée à la ruse des fermiers savoyards qui, pour réduire leurs impôts calculés sur le volume de lait produit, pratiquaient une traite partielle devant les collecteurs d’impôts. Ils revenaient ensuite « re-blocher » les vaches pour une seconde traite, plus riche en matière grasse, qui servait à fabriquer ce fromage onctueux. Aujourd’hui protégé par une AOP depuis 1958, le Reblochon existe en deux versions : la fermière, reconnaissable à sa plaque de caséine verte, et la laitière, dotée d’une plaque rouge. Sa croûte lavée et sa pâte souple en font l’ingrédient idéal de la célèbre tartiflette.

Visite de fromageries alpines et rencontres avec les producteurs

Les séjours en montagne offrent une occasion unique de découvrir les secrets de fabrication des fromages alpins directement à la source. De nombreuses fromageries ouvrent leurs portes aux visiteurs curieux, proposant des démonstrations qui retracent toutes les étapes de transformation, du lait cru au fromage affiné. Ces visites guidées permettent d’observer les gestes précis des fromagers, perpétuant des techniques parfois millénaires, tout en s’adaptant aux normes modernes d’hygiène et de qualité. L’immersion dans ces ateliers de production révèle la complexité et la minutie nécessaires à l’élaboration de ces trésors gastronomiques.

Les rencontres avec les producteurs constituent souvent le point d’orgue de ces découvertes. Ces passionnés partagent volontiers leur histoire familiale, souvent inscrite dans la continuité de plusieurs générations d’éleveurs et de fromagers. Ils expliquent l’importance du cycle de la transhumance, cette pratique ancestrale qui consiste à conduire les troupeaux vers les pâturages d’altitude durant la belle saison. Ce moment privilégié d’échange permet de comprendre les défis contemporains de la profession et les efforts déployés pour maintenir l’authenticité des produits face aux pressions économiques et environnementales.

Le patrimoine fromager du Massif Central

Le Massif Central, avec ses vastes plateaux et ses vallées préservées, représente un autre haut lieu de la tradition fromagère française. L’Auvergne, en particulier, peut se targuer d’un héritage fromager vieux de plus de 2000 ans, comme en témoignent les vestiges archéologiques et les textes anciens. Cette région, où l’élevage bovin est indissociable du paysage, a vu naître des fromages d’exception comme le Cantal et le Salers, autrefois tous deux désignés sous le terme générique de « fourme ». Ce patrimoine exceptionnel s’explique par un environnement naturel propice à l’élevage et par la transmission ininterrompue de techniques de fabrication adaptées aux spécificités du territoire.

Le Massif Central, avec ses vastes plateaux et ses vallées préservées, représente un autre haut lieu de la tradition fromagère française. L’Auvergne, en particulier, peut se targuer d’un héritage fromager vieux de plus de 2000 ans, comme en témoignent les vestiges archéologiques et les textes anciens. Cette région, où l’élevage bovin est indissociable du paysage, a vu naître des fromages d’exception comme le Cantal et le Salers, autrefois tous deux désignés sous le terme générique de « fourme ». Ce patrimoine exceptionnel s’explique par un environnement naturel propice à l’élevage et par la transmission ininterrompue de techniques de fabrication adaptées aux spécificités du territoire.

Dégustation du Cantal et du Saint-Nectaire à la ferme

La découverte du Cantal, l’un des plus anciens fromages de France, constitue une expérience gustative incontournable lors d’un séjour dans le Massif Central. Ce fromage à pâte pressée non cuite se décline en trois stades d’affinage qui modifient considérablement ses caractéristiques organoleptiques : jeune (1 à 2 mois), entre-deux (2 à 6 mois) et vieux (plus de 6 mois). Sa fabrication traditionnelle implique une étape spécifique appelée « tomme », durant laquelle le caillé est broyé avant d’être salé et moulé. Les dégustations à la ferme permettent d’apprécier ces différentes variations tout en observant le cadre authentique de production.

Le Saint-Nectaire, autre fleuron du patrimoine auvergnat, offre une palette aromatique plus douce et beurrée, avec des notes de noisette et de champignon qui se développent durant son affinage sur paille de seigle. Les fermes productrices, souvent situées à plus de 750 mètres d’altitude comme l’exige son cahier des charges AOP, proposent des visites où l’on peut observer la traite des vaches Salers ou Ferrandaises, avant de découvrir les caves d’affinage où les meules sont régulièrement retournées et frottées pour développer leur croûte caractéristique grise à orangée, parsemée de fleurs blanches, jaunes et rouges.

Apprentissage des techniques ancestrales de fabrication

Pour les visiteurs désireux d’approfondir leur connaissance des fromages de montagne, plusieurs structures proposent des ateliers participatifs où l’on peut mettre la main à la pâte. Ces expériences immersives permettent de comprendre les subtilités de chaque étape de fabrication : l’emprésurage qui transforme le lait en caillé, le décaillage qui sépare le petit-lait, le moulage qui donne sa forme au fromage, et enfin l’affinage qui développe ses arômes caractéristiques. Dans le Massif Central, ces ateliers mettent particulièrement l’accent sur les spécificités locales, comme la technique du pressage manuel pour le Salers ou l’utilisation de gerles en bois pour certaines productions traditionnelles.

Ces moments d’apprentissage sont également l’occasion de découvrir l’importance des labels de qualité comme l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) et l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) qui garantissent l’authenticité et la provenance des fromages. On y apprend que l’AOC constitue souvent une étape préliminaire vers la reconnaissance européenne qu’est l’AOP, tandis que l’IGP (Indication Géographique Protégée) offre un cadre plus souple tout en assurant un lien avec le terroir. Ces certifications, loin d’être de simples démarches administratives, représentent de véritables outils de préservation des traditions et de valorisation des produits de montagne.